2025年9月19日(金)に開催したハーモウェブセミナー『見えない敵「静電気」に挑む!瞬間除電の奪電機』の動画といただいたご質問への回答を掲載いたします。ぜひご覧ください。

ウェブセミナー資料をダウンロードいただけます

資料をダウンロードする

ウェブセミナー内容

- なぜ射出成形に静電気が発生するのか?

- 従来の静電気対策の限界

- なぜ「高速除電」が可能なのか?

- なぜ「再帯電しない」のか?

- 事例と導入効果のご紹介

01. なぜ射出成形に静電気が発生するのか?

(セミナー動画はこちら 1:49~)

静電気の発生は「引っ張り合いっこ」

- すべての物質は、マイナスの電気を持つ「電子」を含んでいる

- 異なる物質同士が触れて離れると、電子が移動する

・電子を失った物質 → プラスに帯電

・電子を受け取った物質 → マイナスに帯電

- このように電気が偏って溜まった状態が「静電気」です。

ホコリがくっつくのは「磁石の力」と一緒

- 電子や、電子が抜けた穴は「電荷」と呼ぶ

- この電荷の間には磁石と同じように「クーロン力」という力が働く

- クーロン力とは=プラスとマイナスの電荷は引き寄せ合い、プラス同士・マイナス同士は反発し合う現象

- クーロン力は電荷同士が近づくほど強くなるのが特徴

射出成形の工程で静電気が発生する例

- 成形品が金型から剥がれる瞬間

- 搬送装置に触れたとき

- ランナーをカットする工程など

特に乾燥した環境や絶縁性の高い樹脂(PE、PP、PCなど)を扱う場合、帯電しやすい傾向があります。

射出成形業界における静電気の影響

静電気が引き起こすトラブルは多岐にわたります。

異物付着による外観不良

静電気は空気中の塵や繊維を引き寄せ、成形品に付着させてしまいます。特に透明樹脂や白系成形品では外観不良となりやすく、目視検査や顧客からのクレームにつながります。さらには次工程の塗装を行う際にも影響を及ぼします。

自動搬送工程での誤作動・搬送エラー

成形品が静電気で吸着し、反発してずれて、整列しにくくなったり、センサーの誤検知を引き起こしたりすることがあります。

放電による設備損傷や作業者へのショック

蓄積した静電気が突然放電することで、電子機器の故障や作業者の感電(ショック)事故につながるケースもあります。事故にはならなくとも、パチンというショックを毎回受けるのもストレスになるでしょう。

粉じん爆発のリスク

帯電による火花が引火源となる可能性もあり、特に粉体材料を扱う現場では注意が必要です。

静電気による反発で、部品が床や周囲に飛散する

コネクタなどの微細成形品を成形した後、取出ロボットから回収箱などに開放する際に、静電気による反発で製品が箱からはじけ飛び、床などに飛散してしまう。

型修後の射出成形時に、エジェクトしても製品が金型から離れない

金型修理、調整作業(いわゆる型修)後には特に静電気が発生しやすく、射出成形時にエジェクトピンでエジェクトしても自然落下、自然解放されず静電気で金型にくっついて離れない現象が起きる。

射出成形後にコンベヤに解放する際に、チャック板にくっついて離れない

射出成形後に取出ロボットでチャック等した後、コンベヤに解放する際に静電気でチャック板にくっついて離れない。

02. 従来の静電気対策の限界

(セミナー動画はこちら 6:39~)

静電除電装置の種類と特徴

静電気を制御するためには『除電装置(イオナイザー)』の活用が有効といわれています。現在、射出成形業界では以下のような静電除去装置が用いられています。

- ブロア型(送風式) イオンを風で拡散、広範囲をカバー/設置簡単

- ノズル型(圧縮空気式) ピンポイント除電/高速対応

- バー型(棒状) コンベアや成形機上で広範囲除電

- イオン生成方式 パルスAC/DC、高周波方式など

除電ブラシのメカニズム

- 静電誘導 紙がプラスだと、除電ブラシの電子が引き寄せられる

- 電界発生 紙とブラシの間で電界が生じ、空気がイオン

- 中和 マイナスイオンが紙に付着し、静電気を中和

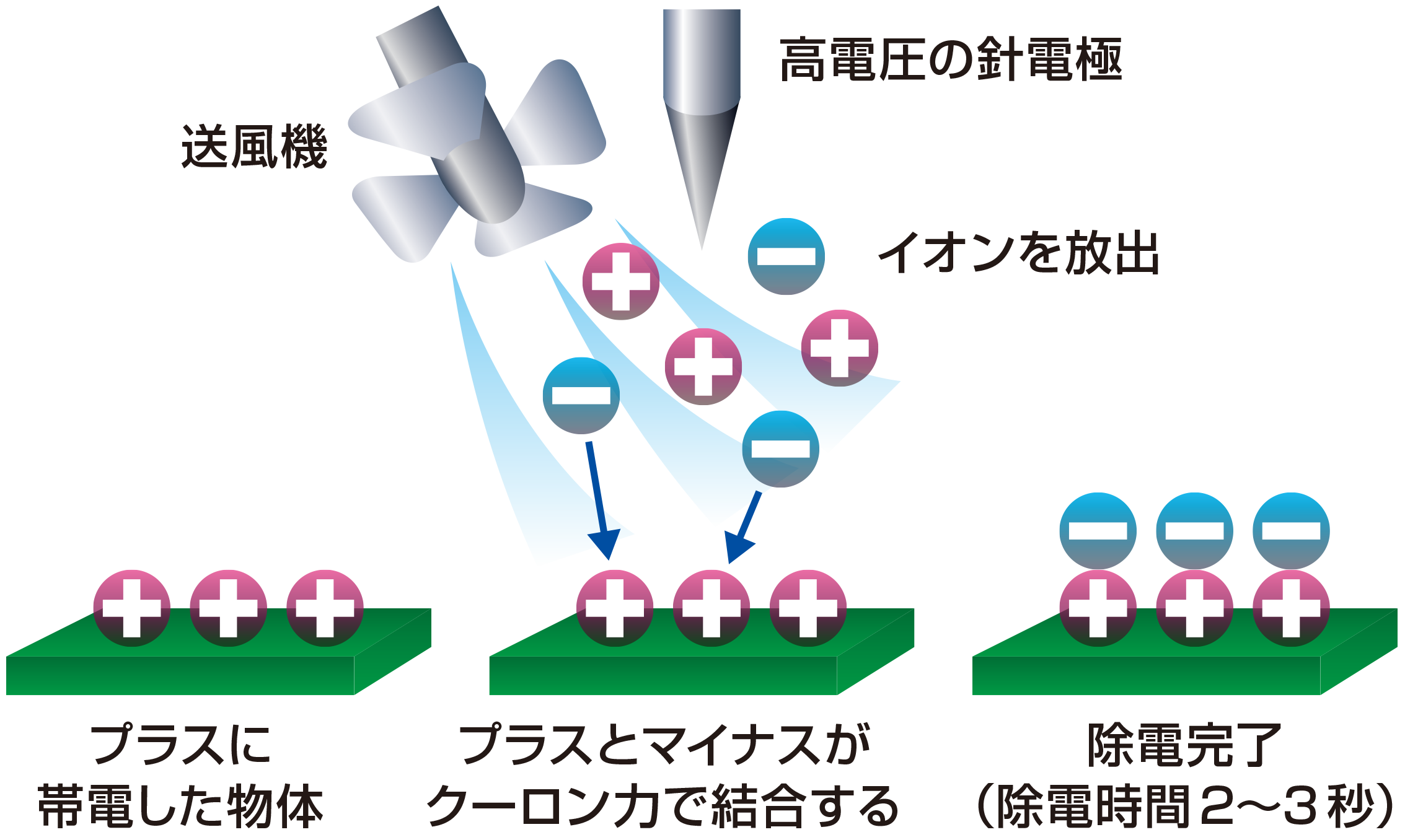

イオナイザーのメカニズム(基礎知識)

- 針電極に高電圧をかけて強制的にイオンを発生

- ファンやエアブローでイオンを飛ばす

- イオンが対象物に付着し、静電気を中和(除電ブラシと同じ仕組み)

- もしイオンが離れると「再帯電」する

従来の対策の限界(例えばイオナイザー)

高速で通過する物体の除電が難しい…

- 除電に時間がかかる(2〜3秒)

- 送風機がうるさく、風でホコリが舞う

- オゾンくさい(有害)

- 除電後にイオンが離れて再帯電することがある

ハーモの静電気除去装置「奪電機」

.png?width=674&height=353&name=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%A2%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%7C%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88%E9%80%9A%E9%81%8E%E5%BC%8F%E7%9E%AC%E9%96%93%E9%99%A4%E9%9B%BB%E8%A3%85%E7%BD%AE%7C%E5%A5%AA%E9%9B%BB%E6%A9%9F%7Cogp%20(1).png) 製品ページを見る

製品ページを見る

送風いらずの瞬間除電!奪電機の特徴

- 高速物体でも瞬間的に除電できる

- 物体がプラス、マイナスのどちらに帯電していても対応

- 送風機がないので省電力、騒音なし、ホコリの飛散なし

- オゾンが少ない(通過時のみ発生)

- 原理的に再帯電しない

03. なぜ「高速除電」が可能なのか?

(セミナー動画はこちら 12:55~)

コロナ放電とは?(基礎知識)

今回のテーマである「奪電機」の核となる現象が、この「コロナ放電」です。ここで簡単に説明しておきます。

コロナ放電の特徴

- 尖った部分に高い電圧がかかることで発生する現象

- 周囲の空気が電気を通しやすい状態に変わる

- 目に見えにくいほどの微弱な放電が起こる

ハーモが発見した「静電気の正体」とは?

“帯電した物体が持つエネルギー”

一般的に静電気は電荷の移動と考えられていますが、実際は帯電した物体が持つエネルギーです。

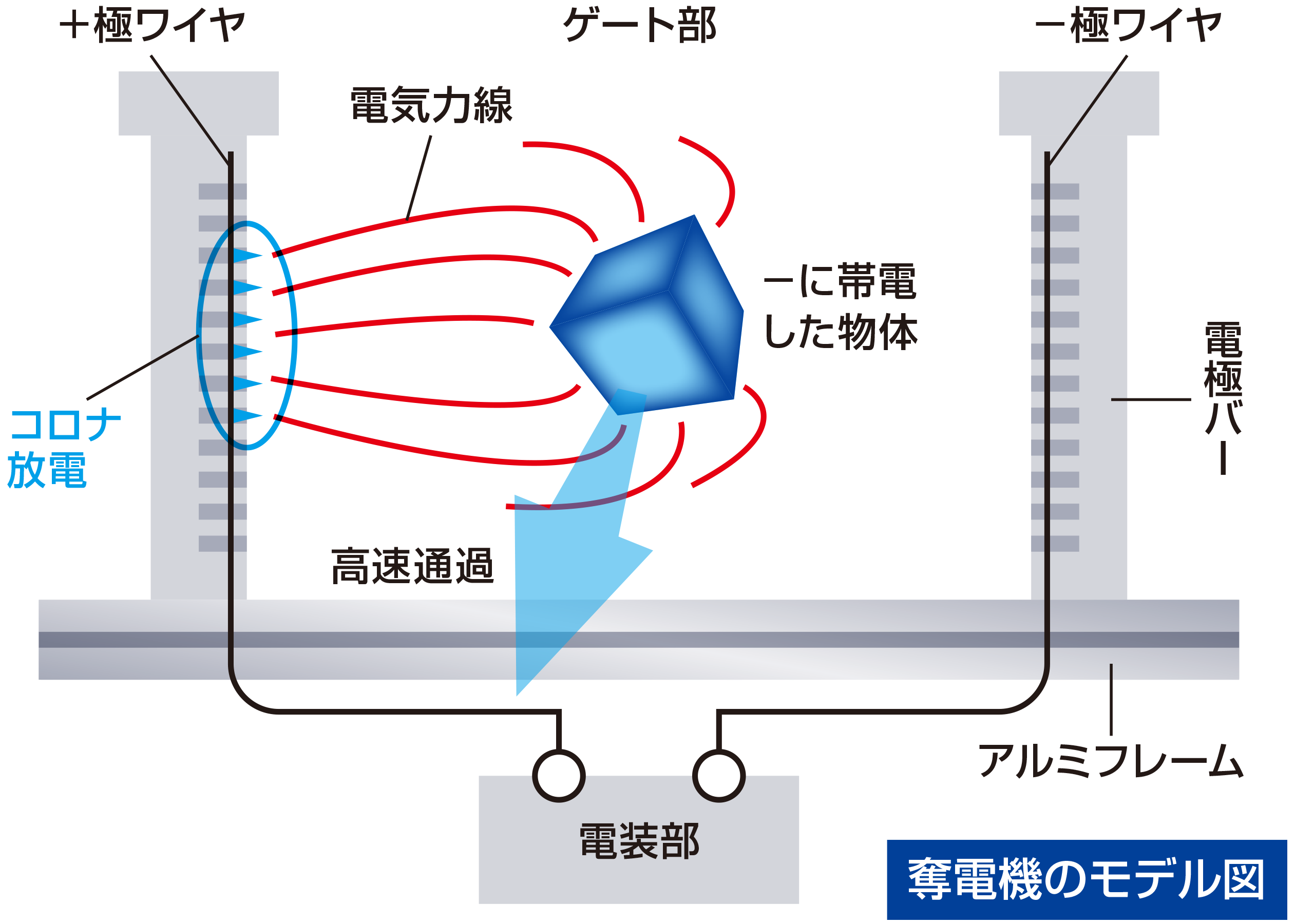

コロナ放電の新たな真実

- 除電器でコロナ放電が発生

- 放電領域は「プラズマ」

- プラズマは熱・光(電磁波)・音を放出

熱・光・音のエネルギー源はどこか?

答え 帯電した物体のエネルギー除電器の電極と帯電したワークが十分に近づき、コロナ放電が発生したその瞬間に、除電器はワークが持つ静電気エネルギーを放出させ、消費しています。

イオンは副産物

コロナ放電の瞬間に “静電気は奪われる” → イオンは「その後」の現象

ハーモの奪電機はなぜ「高速除電」が可能なのか?

電界の変化は光の速さ。物体の移動速度をはるかに上回る

↓

だから、「高速除電」が可能に!

「奪電機」の除電メカニズム

- 電極をプラスとマイナスに分け、それぞれに高電圧を与える

- 電極の間に帯電した物体が入ると、どちらかの電極と強い電界を形成する

- この瞬間、電極ではコロナ放電が突発的に発生。物体のエネルギーを奪うことで除電

04. なぜ「再帯電しない」のか?

(セミナー動画はこちら 20:32~)

従来の除電と「奪電機」の決定的な違いとは?

- 一般的な除電 「イオンを付着」して中和する

- 奪電機 「コロナ放電」によって静電気のエネルギーを奪う

再帯電を根本から防ぐ方法

- 奪電機は電荷を除去するのではなく、静電気のエネルギーを根本から低下させる

- これにより、その後の摩擦による再帯電が起きにくい状態を作り出す

- 一度除電すればその効果が持続し、再帯電しないという画期的な効果が得られる

05. 事例と導入効果のご紹介

(セミナー動画はこちら 26:02~)

奪電機の効果を最大限発揮するための設置方法

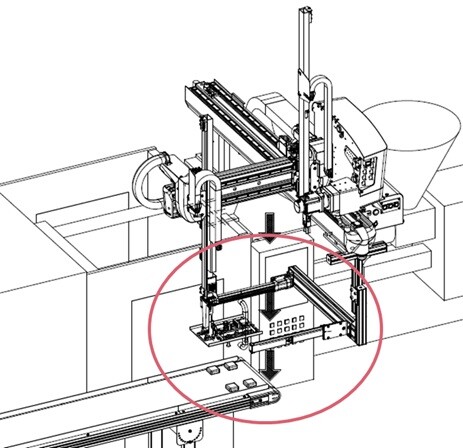

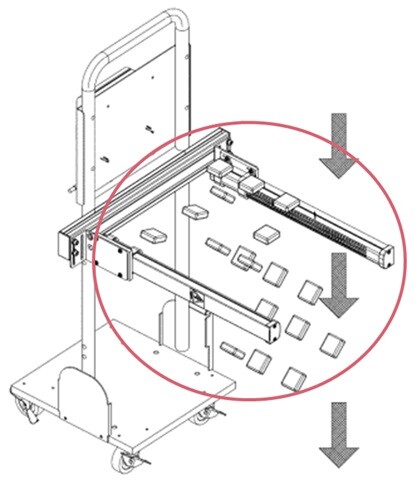

使用例1)取出ロボットに奪電機を取り付ける

取出ロボットに奪電機を取り付けることで、二次降下時に奪電し、後工程での静電気影響を防ぎます。

使用例2)金型下に奪電機を配置する

奪電機を金型下に配置することで、成形品を落下回収する際に奪電し、後工程での静電気影響を防ぎます。

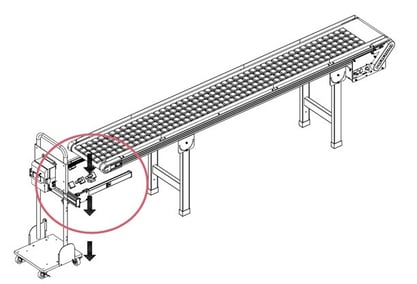

使用例3)コンベヤ出口に奪電機を配置する

コンベヤ出口に奪電機を配置することで、製品の箱詰め前に奪電し、後工程での静電気影響を防ぎます。

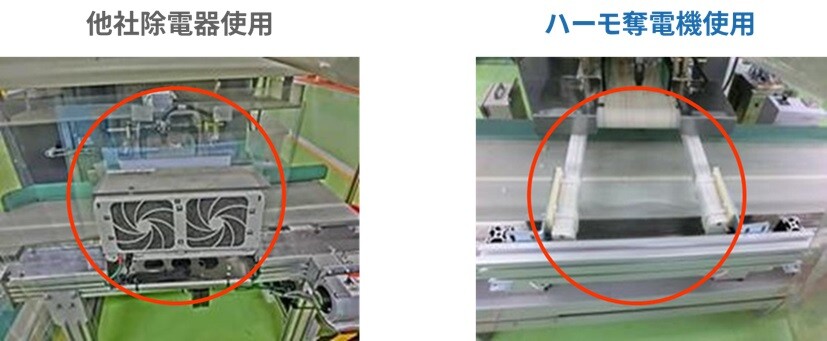

奪電機導入事例(コネクタメーカー様)

奪電機の導入前は成形品が静電気で飛び散り、扱いに苦慮されていました。

設置方法

奪電機の効果

飛散が軽減され、高い効果を発揮

奪電機の製品ページをご覧ください

.png?width=674&height=353&name=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%A2%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%7C%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88%E9%80%9A%E9%81%8E%E5%BC%8F%E7%9E%AC%E9%96%93%E9%99%A4%E9%9B%BB%E8%A3%85%E7%BD%AE%7C%E5%A5%AA%E9%9B%BB%E6%A9%9F%7Cogp%20(1).png) 製品ページを見る

製品ページを見る

ウェブセミナー資料をダウンロードいただけます

資料をダウンロードする

Webセミナーの動画をご覧いただけます

動画ライブラリをご活用ください

お客様のお悩み解決のヒントになるコンテンツを多数公開

ハーモの製品サイトもご活用ください

ハーモの製品サイトを見る